伊東温泉に宿泊して、竹あかり散策と松川遊歩道を散策した時に立ち寄りました。歴史や由縁などから景観の楽しみまで、色々調べて見ました!

音無神社の基本情報

- 名称:音無神社(おとなしじんじゃ)

- 住所:伊東市音無町1-13

- タイプ:寺社仏閣

電車

JR伊東駅から徒歩約15分

車・タクシー

JR伊東駅から約5分

駐車場

周辺の市営駐車場(松川町・伊東駅前など)を利用

音無神社に行ったときの情報

- 時期:2025年5月上旬頃

- 天気:雨(しっかり降ってました)/気温:15~19℃

- 移動手段:徒歩

- 滞在時間:15分~30分程度

夜に竹あかり散策と、翌日の明るい時間の松川遊歩道散策で立ち寄りました!

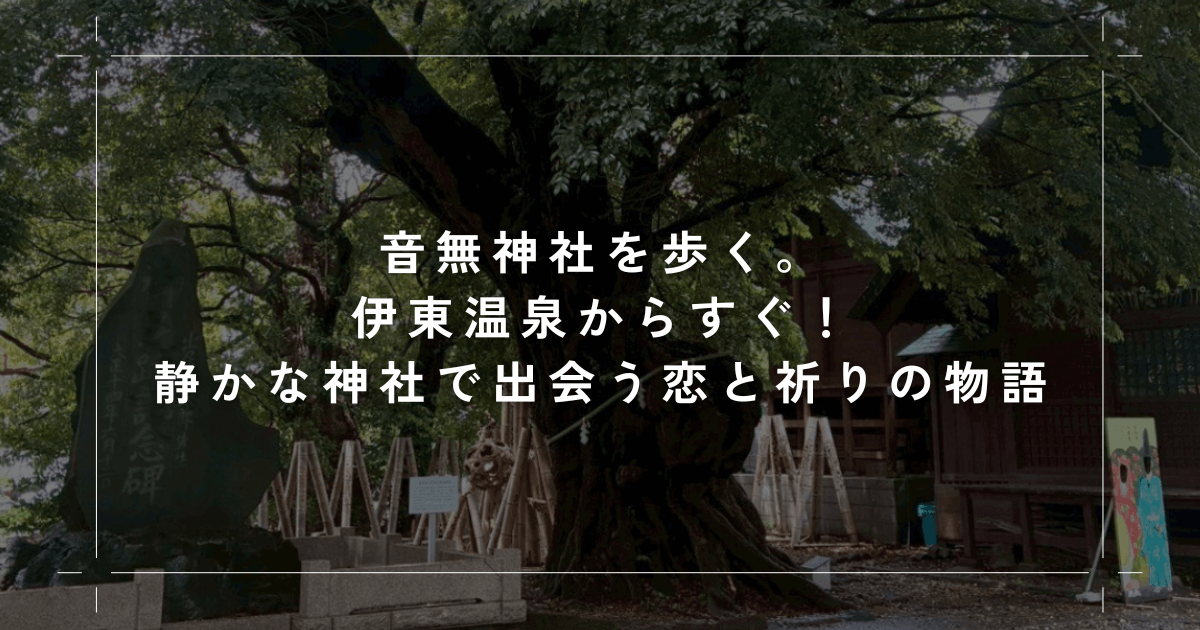

音無神社とは?

せっかくなので色々調べてみました。

音無神社の御祭神は、「豊玉姫命(とよたまひめのみこと)」だそうです。安産にご利益があるとされる女神で、そのお産がとても軽かったという伝承から、安産のご利益があるとされているそうです。

安産祈願の際には、底が抜けた柄杓(ひしゃく)を奉納するという珍しい風習があるそうです!「水がすっと通り抜けるように、安産もスムーズに」という願いが込められています。無事出産後には、感謝の気持ちを込めて再び柄杓を納めるそうです。

また、源頼朝と八重姫の秘められた逢瀬の舞台としても知られています。源頼朝といえば北条政子が妻ということが有名ですが、政子の前に妻だった人が八重姫です。

平安時代末期、源頼朝は平治の乱に敗れて伊豆へ流され、しばらく伊東の北にある小御所で暮らしていたといわれています。そこで出会ったのが、地元の豪族・伊東祐親の娘、八重姫。

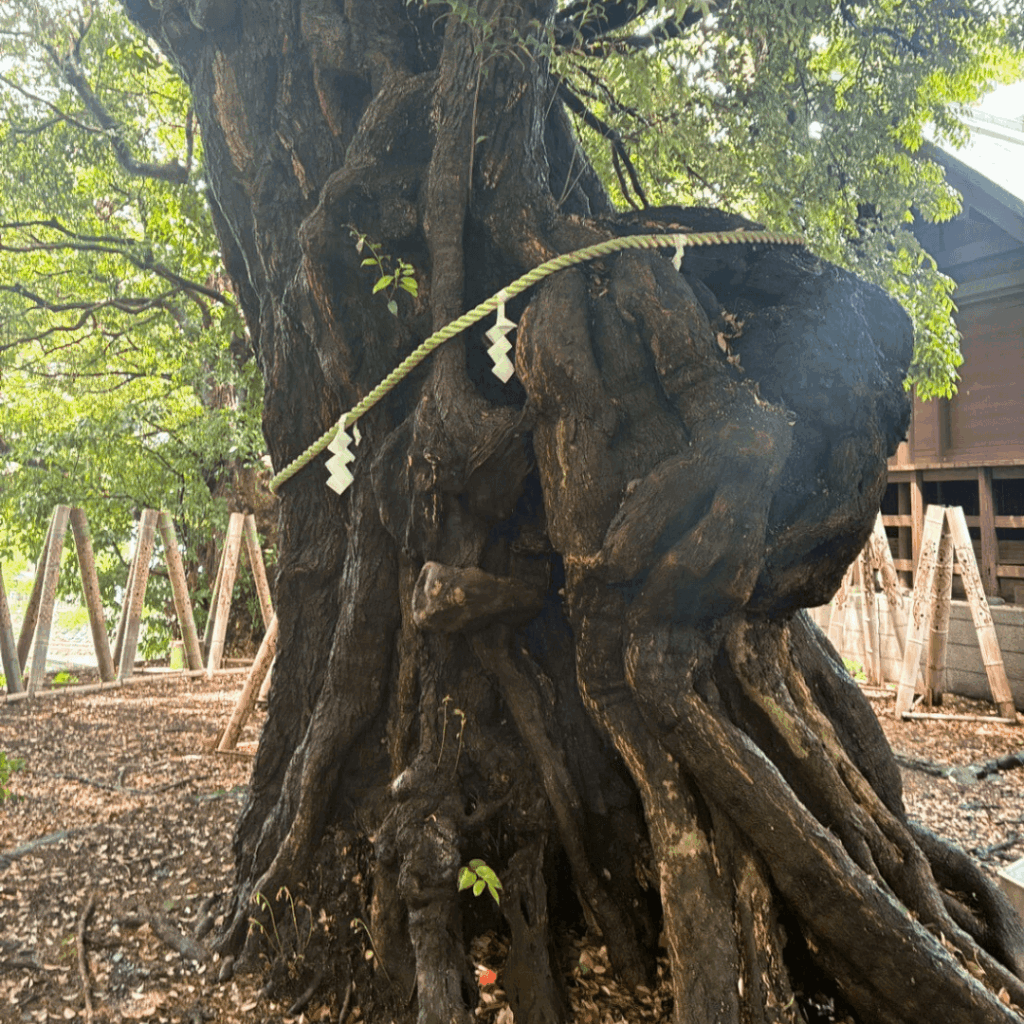

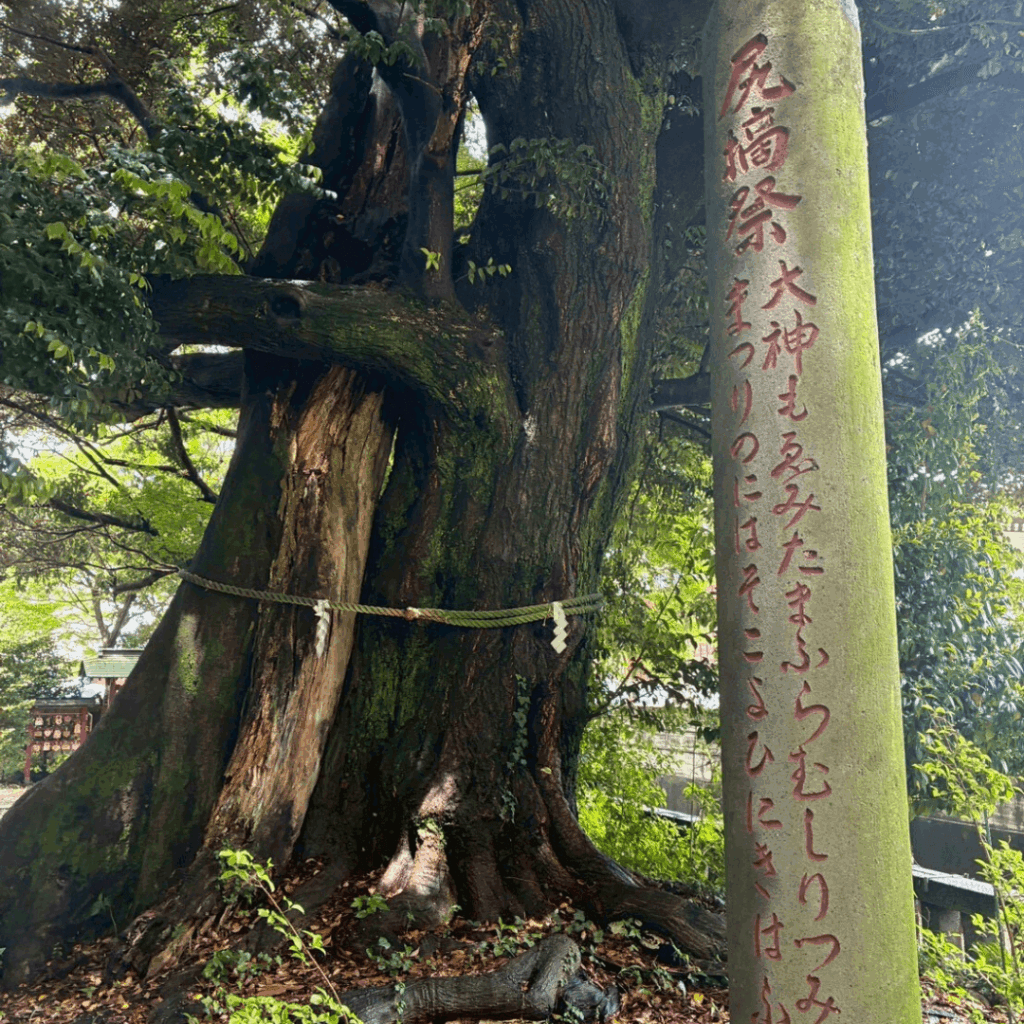

二人が密かに会っていた場所とされるのが、おとなしの森(今の音無神社)。頼朝は対岸のひぐらしの森(日暮八幡神社)で日が暮れるのを待ち、八重姫に会いに通ったという伝承が残されています。神社の境内には、「玉楠神社(たまくすじんじゃ)」という小さな祠があり、源頼朝と八重姫の御霊が祀られています。

そのすぐそばには御神木があり、源頼朝と八重姫の逢瀬の時もあったとされる樹齢千年を超えるタブの木で、伊東市指定天然記念物だそうです。

そして、源頼朝と八重姫には、やがて二人の間に男の子が生まれたことから、恋愛成就の御利益もあるとされているそうです。

しかし、伊豆に流された源頼朝と八重姫のあいだに子どもが生まれたことで、八重姫の父・伊東祐親の怒りを買い、二人の仲は引き裂かれる悲劇へと発展します。(頼朝がこの時に逃れた先で出会ったのが、のちの妻・北条政子です)

そんな音無神社には、ハート形の絵馬があります。願いごとを書いたあとに中央のハート部分をくり抜き、外側を奉納し、内側をお守りとして持ち帰るという、少し珍しい形です。これは、「誰かに願いを知られて邪魔されず、叶うまで大切にしまっておけるように」「頼朝と八重姫のように、願いが引き裂かれないように」といった思いが込められているそうです。

また、源頼朝と八重姫が逢瀬をかさねる時が、夜の暗闇だったことから、真っ暗な社殿のなかでお神酒を回す際に隣人のお尻をつねって合図するという、ちょっとユニークな祭事「尻つみまつり」が始まったそうです。

尻つみまつりは、毎年11月10日に開催され、今は尻相撲大会など楽しいお祭りになっているそうです!

周辺の行ったところ紹介

- 迫力満点!城ヶ崎海岸の吊り橋と断崖絶壁を歩くパノラマ満喫レポート

- 【伊豆・大室山】お椀を伏せたような絶景火山!リフトで気軽に登れる伊東の自然スポット

- 【伊豆シャボテン動物公園】距離感ゼロ体験!動物たちと触れ合える癒しのテーマパークを満喫

- 夜の伊東温泉散策!【伊東温泉竹あかり】幻想的な竹灯りの光に包まれる松川沿い夜さんぽ

- 昼の伊東温泉散策!伊東松川沿いさんぽで出会う、川のせせらぎと学びと芸術

- 東海館の魅力とは?建物だけじゃない!伊東に残る旧温泉旅館でタイムスリップ気分!

- 【道の駅 伊東マリンタウン】海と温泉とグルメを満喫!1日遊べる立ち寄り必須の観光スポット

- 音無神社を歩く。伊東温泉からすぐ!静かな神社で出会う恋と祈りの物語