大涌谷から帰路がてら小田原に立ち寄りました!

比較的広く、見ごたえのある公園なので、じっくり散策するなら半日〜1日いられる公園です。天守閣周辺だけでなく、二の丸・三の丸・御用米曲輪・馬出門・銅門・常盤木門など、江戸時代の城郭構造が一部残されています。

小田原城址公園の基本情報

- 名称:小田原城址公園(おだわらじょうしこうえん)

- 住所:神奈川県小田原市城内6-1

- URL:https://odawaracastle.com/

- 入場料:一部有料(天守閣510円/SAMURAI館200円/NINJA館310円)

- タイプ:お城/寺社仏閣

電車

小田原駅から徒歩10分

車

小田原厚木道路「荻窪IC」から約10分

西湘バイパス「小田原IC」から約5分

東名高速道路「大井松田IC」から約40分

駐車場

周辺の有料駐車場

あり/有料

公園内には整備された散策路や広場、ベンチも多く、桜や梅、アジサイの名所としても人気だそうです!

昔は、小田原動物園もあったそうです。

この時のプランはこちら

小田原城址公園に行ったときの情報

- 時期:2022年11月下旬

- 天気:曇・晴れ/気温:12〜17℃

- 移動手段:車

- 滞在時間:1時間30分位

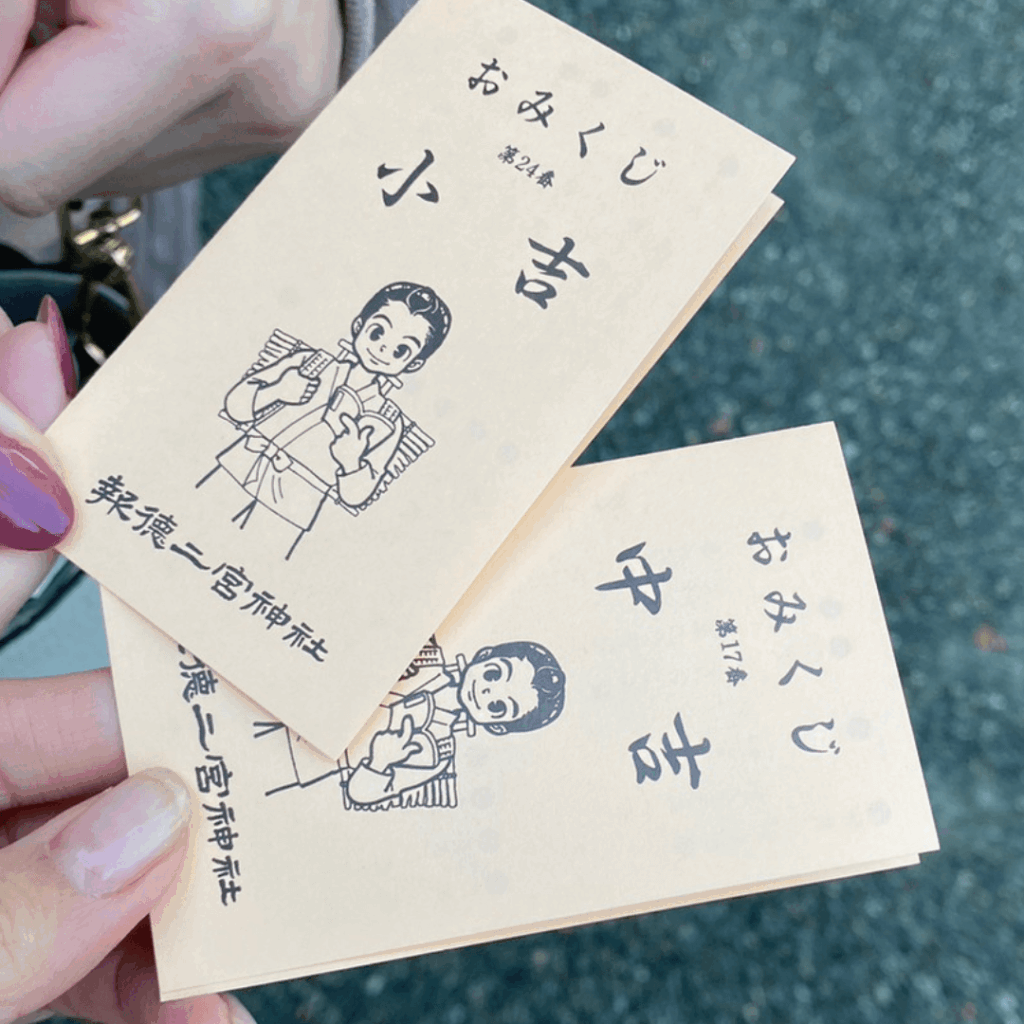

今回私が行ったエリアは、報徳二宮神社→小田原城天守閣というルートでした。また次回訪れた時用に、調べた概要とあわせて紹介いたします!

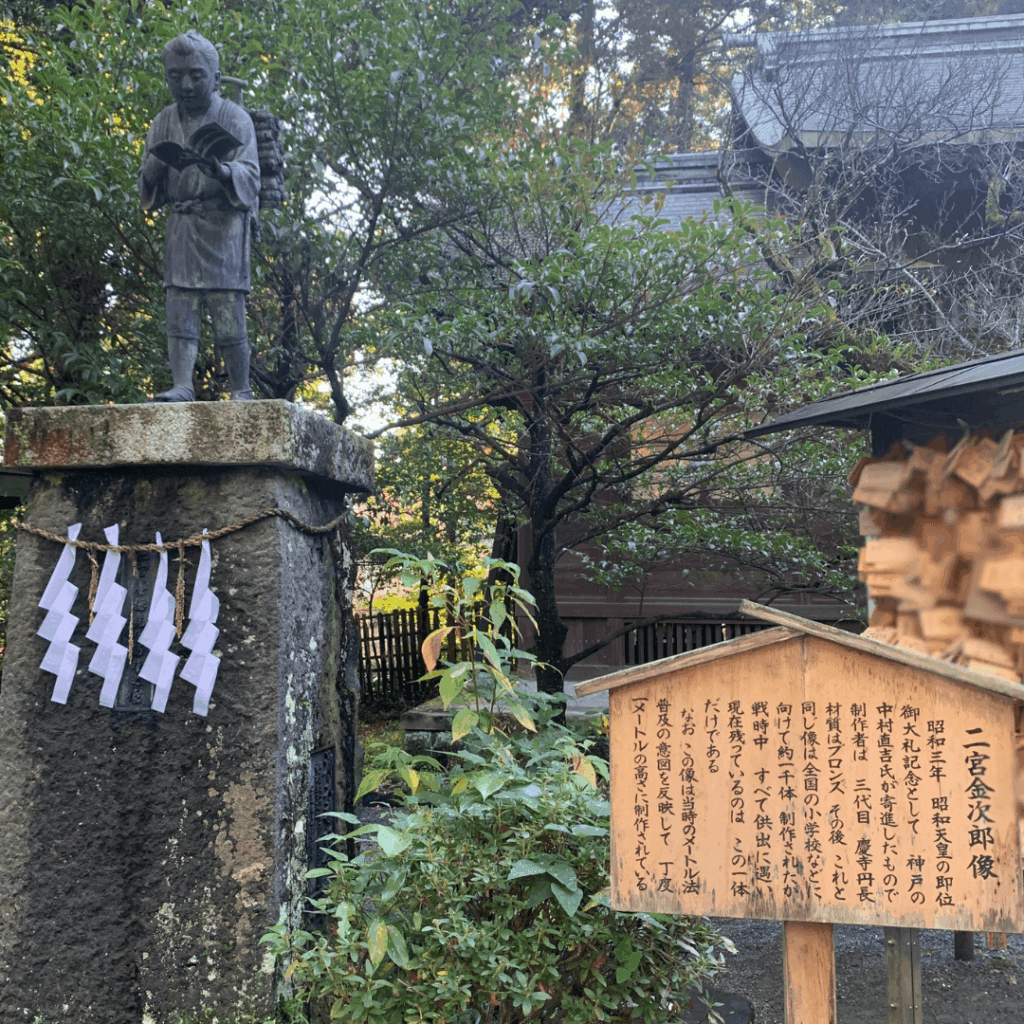

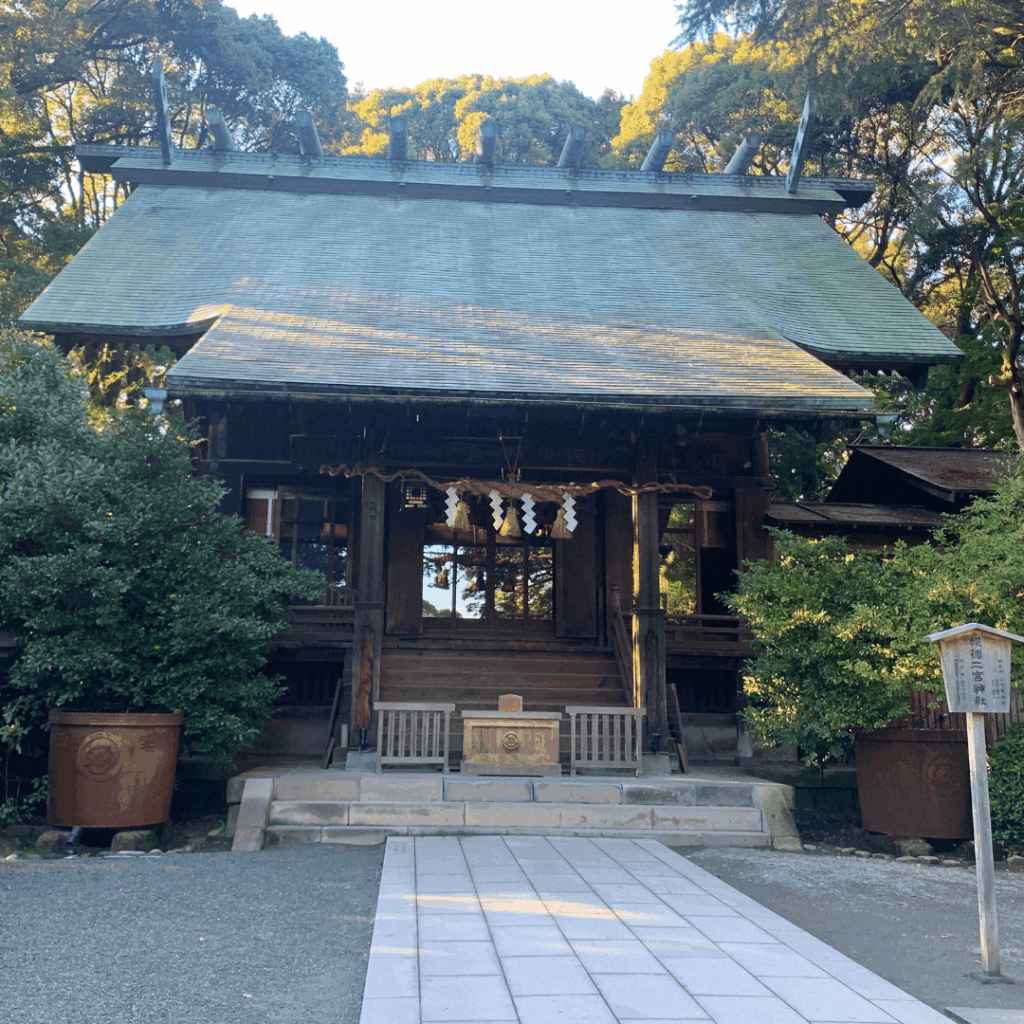

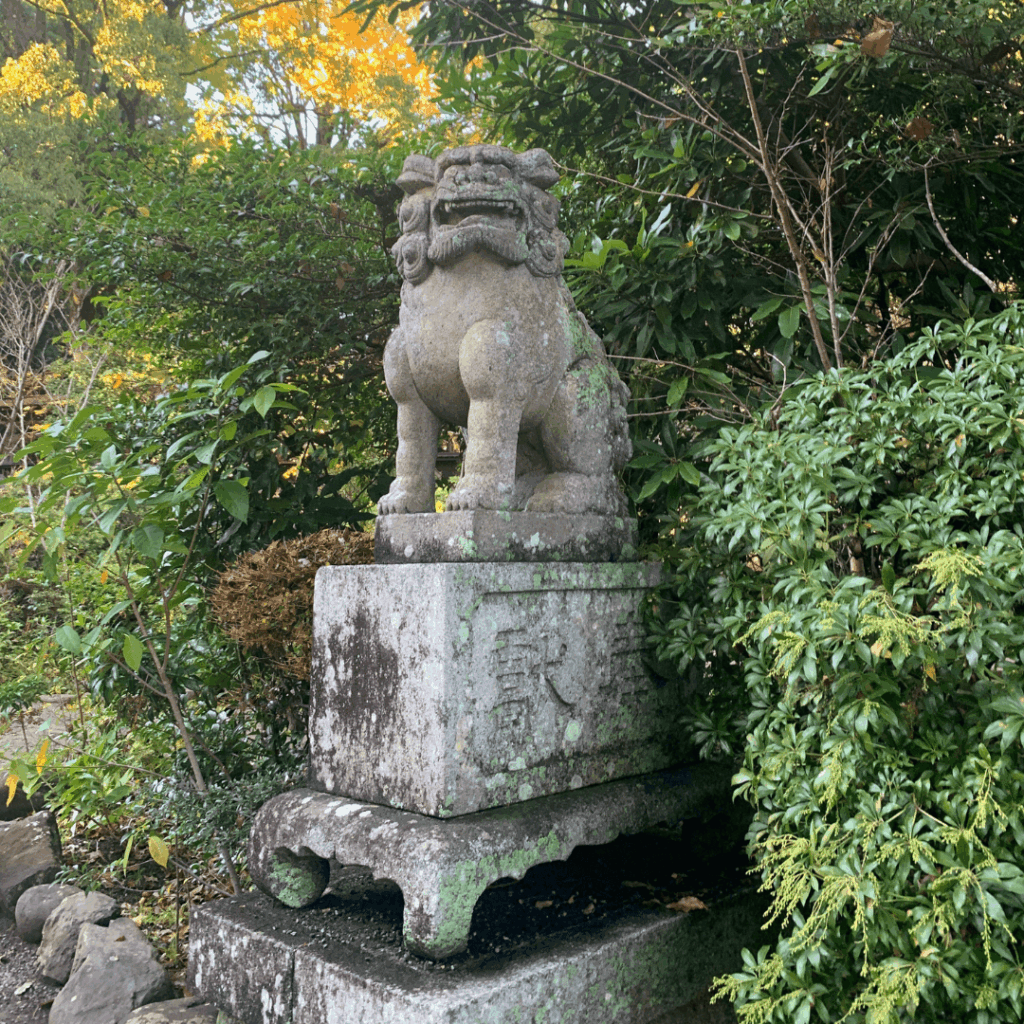

報徳二宮神社(ほうとくにのみやじんじゃ)

小田原城址公園の一角に佇む「報徳二宮神社」は、薪を背負って本を読む姿の銅像で有名な二宮金次郎を祀る神社です!二宮尊徳の生まれ故郷であり、藩政に尽くした地である小田原で、1894年(明治27年)に、彼を祭神として祀る「報徳二宮神社」が小田原城址の一角に建立されたそうです。

二宮尊徳(二宮金次郎)とは?

二宮尊徳(幼名:金次郎)は、現在の神奈川県小田原市にあたる栢山(かやま)の農家に生まれました。若い頃から勤勉で、家が貧しい中でも学びと農業を両立させて家業を立て直しました。この努力と才覚が評判となり、やがて小田原藩主・大久保家に仕えることになります。

二宮尊徳は、荒廃した農村を立て直す「報徳仕法(ほうとくしほう)」を実践し、飢饉や財政難に苦しむ村々を次々と復興させていきました。その知恵と行動力により、小田原藩内外で尊徳の名は高まりました。

境内の様子とご利益

報徳二宮神社境内の入口付近には、二宮金次郎の銅像が建っています。神社の境内は、小田原城公園の自然にかこまれた雰囲気でした!努力の神様・二宮尊徳にちなんで、成功と学業の御利益を願うスポットとなっているそうで、おみくじもありました。

また、二宮尊徳(一宮金次郎)の生涯と思想を紹介する文化施設の「報徳博物館」もあります。1983年(昭和58年)に開館し、神奈川県指定の重要文化財を含む尊徳に関する文献や遺品を多数所蔵・展示しているそうです!

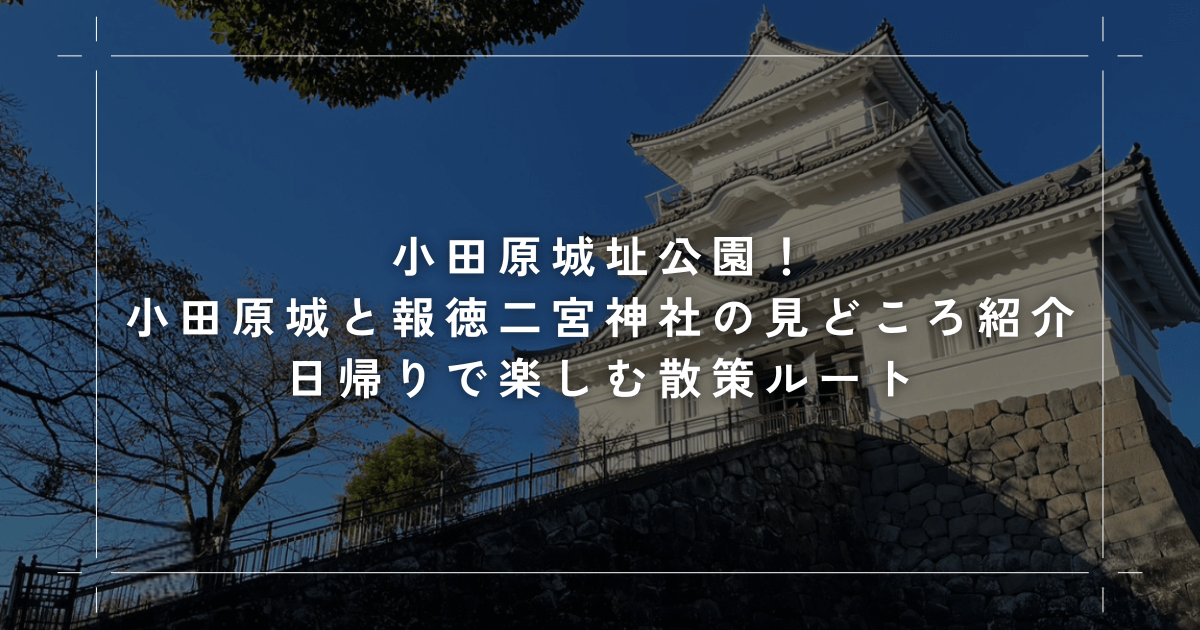

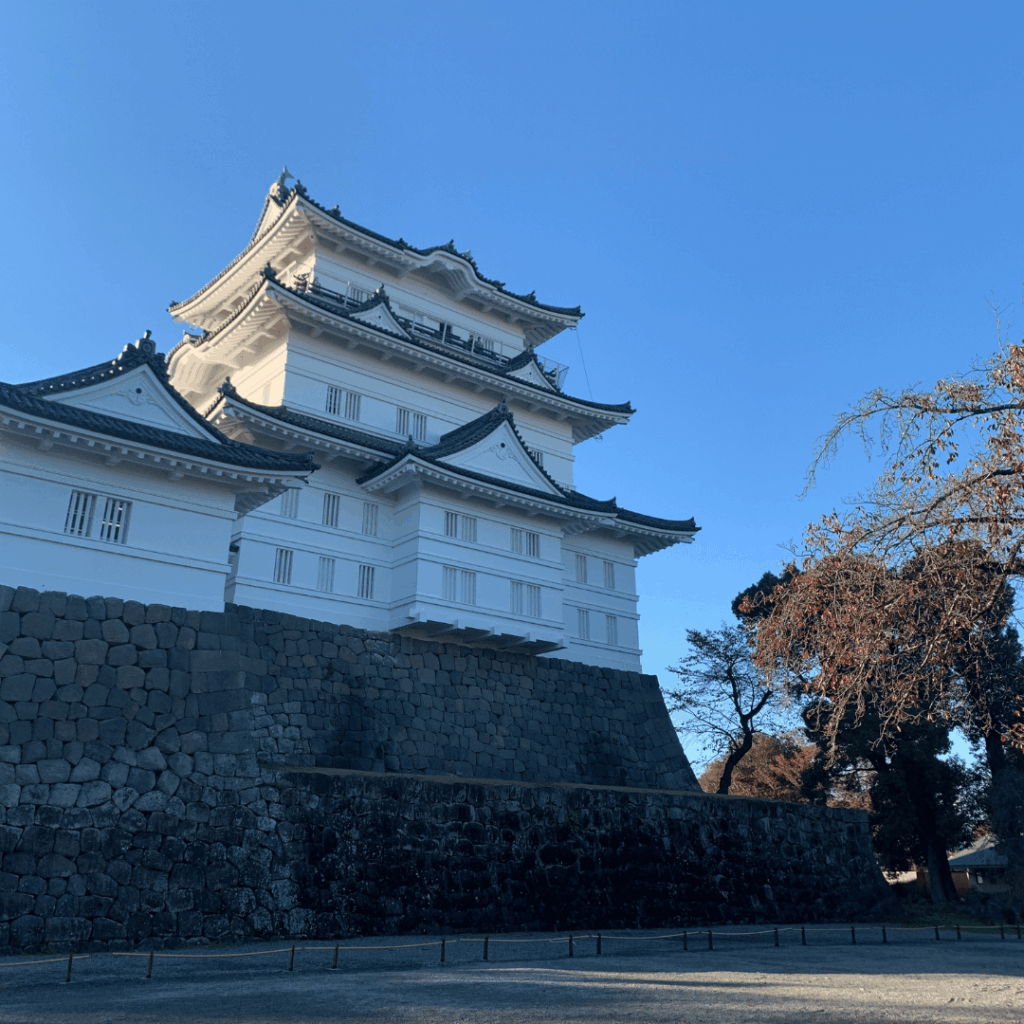

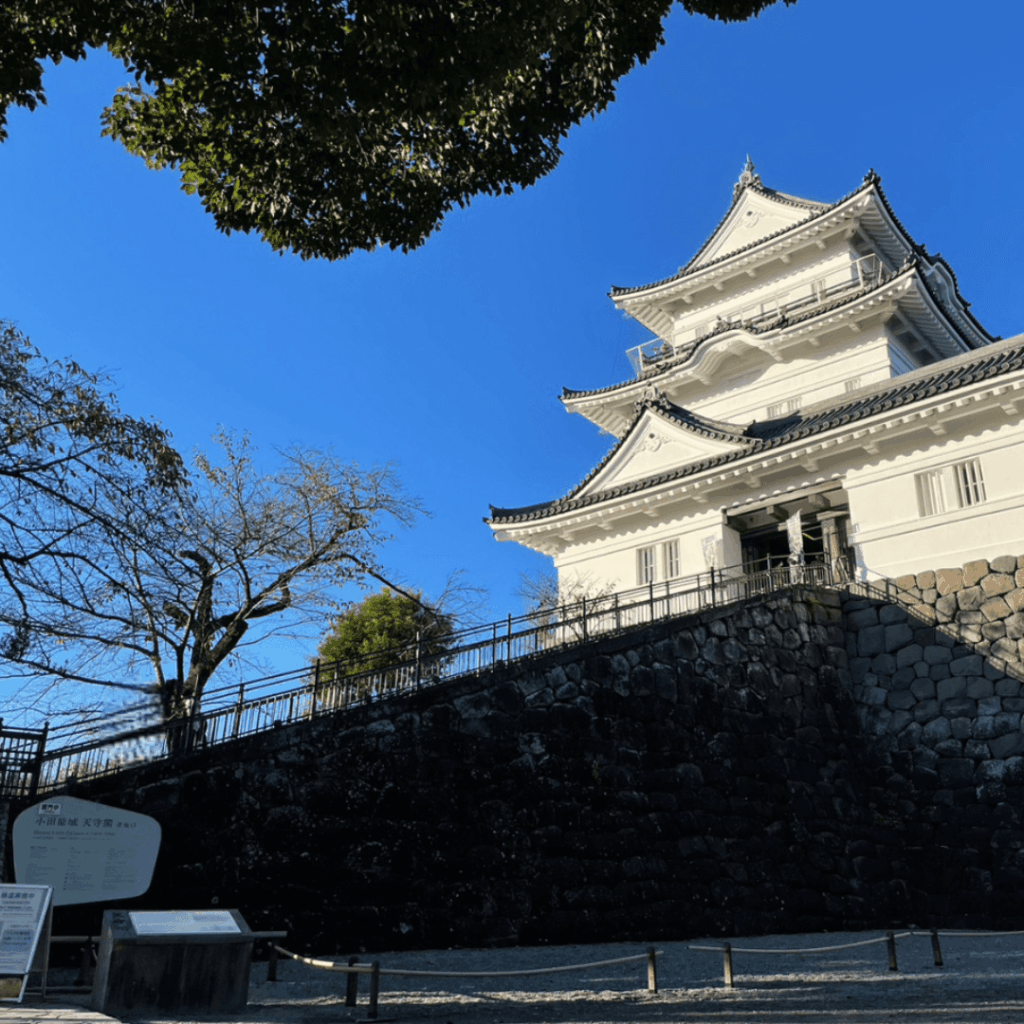

小田原城

現在の小田原城天守閣は、1960年に復元されたものだそうです。小田原城の外観は、白壁と黒瓦が美しく、周囲の緑に映える姿は写真映えも抜群。

敷地内を散策していたら、案内ボランティア?か管理の人に声をかけてもらいました。敷地内にある樹齢500年以上の天然記念物に指定されている大木について教えてもらいました!それ以外にも樹齢100年を超える木も多いそうです。言われて気が付いたのですが、敷地内は立派な木が多く、管理されているかたの努力が感じられますね!

うろ覚えだったので、改めて小田原城の歴史や見どころをまとめてみました!

小田原城の歴史

小田原城は、戦国から江戸、そして現代へと続く長い歴史を持つ名城です。かつては関東一円を支配した戦国大名・北条氏の本拠地として知られ、城郭は関東最大級の規模を誇っていました。

戦国時代、豊臣秀吉の小田原征伐による大軍を迎え撃つための大規模な防衛線は、当時の土木技術と戦略の粋を集めたものとして、今でもファンが多いそうです。秀吉の小田原城攻めの結果は、北条氏は、約3ヶ月の籠城戦の末に開城し、秀吉に降伏しました。

その後、江戸時代には徳川家康の家臣である大久保氏、そして稲葉氏が城主となり、小田原藩の政治・行政の中心として機能しました。交通の要衝である東海道に面した小田原城は、譜代大名の居城としても重要な役割を担っていました。

明治時代に入ると、廃城令により多くの建物が失われましたが、戦後に天守閣や主要な城門が再建され、現在は「小田原城址公園」として整備されています。

小田原城下の構造的な特徴

小田原城は、城の中心部(本丸・二の丸・三の丸)だけでなく、その周辺の城下町や山林、農地などもすべて土塁や堀などで囲い込む「総構え」という防御方式でした。

小田原城の総構えは、周囲約9kmもの城壁を築き、日本の城郭史の中でも最大級の規模を誇りました。その巨大な防御力と持久力の高さは、戦国の終わりを象徴する防衛戦の一つとなっているそうです。

また、城の中で防御性や生活性を持った区画を持つ「曲輪(くるわ)」構成になっていました。総構えの内側に、曲輪群(本丸・二の丸・三の丸など)が存在し、外敵から町ごと守る「都市防衛型」の城となっていたそうです!

小田原お堀端通り商店街は、小田原城の城下町の一部で、小田原城のお堀に沿って整備された商店街らしいです!

再建された天守閣の展示室

天守閣の内部は4階建ての展示空間になっています。冷暖房が完備されているので、季節を問わず快適に見学できるのも嬉しいポイントです!

展示には、甲冑や刀剣、古文書などの資料がずらりと並び、戦国時代の小田原城がどれほど重要な拠点だったかが実感できます。

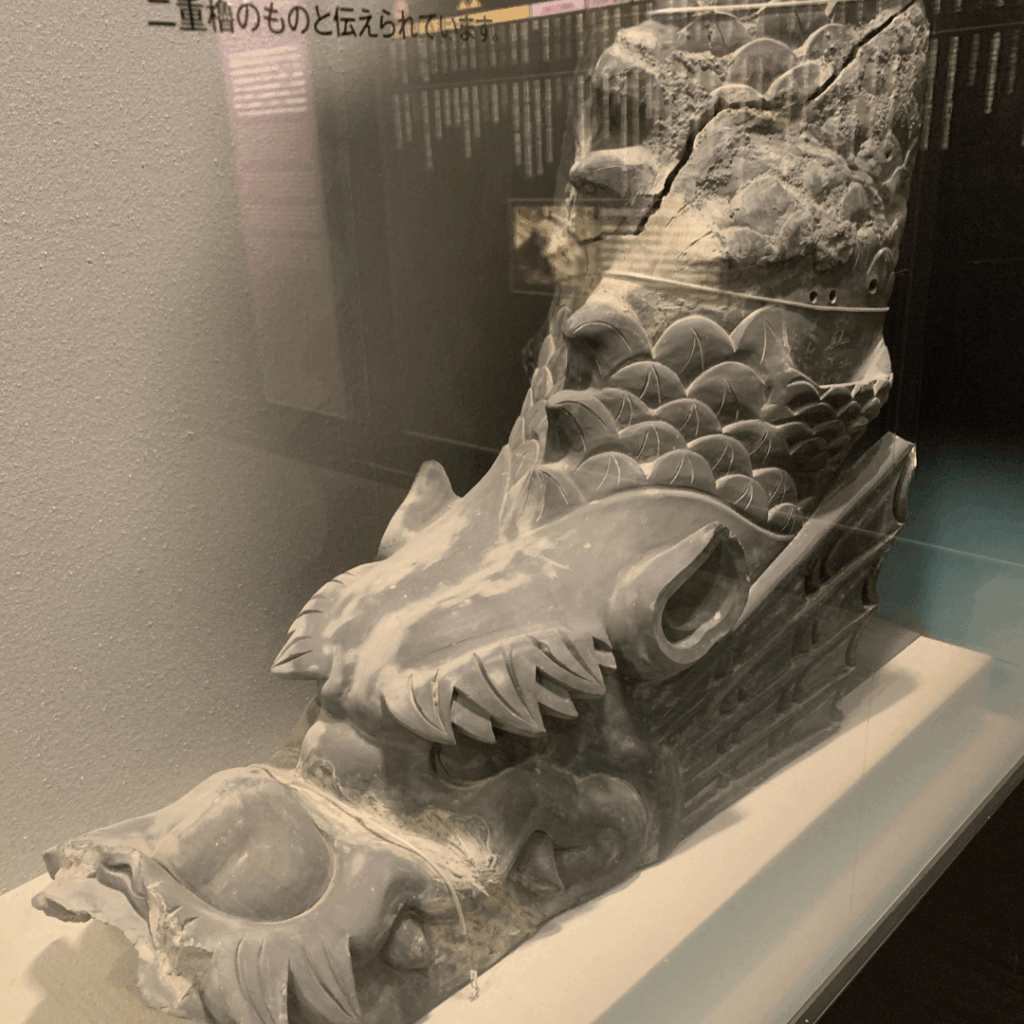

期間限定の展示も!酒呑童子絵詞

私が行った時は2022年11月で、ちょうど期間限定で、酒呑童子絵詞の特別公開がされていました。「酒呑童子絵詞」は、平安時代の武将、源頼光が悪鬼・酒呑童子を退治する物語を描いた絵巻物です。

室町時代の1522年〜1531年に、小田原北条氏の二代氏綱が狩野元信に制作を依頼した「酒伝童子絵巻」の模写だそうです!

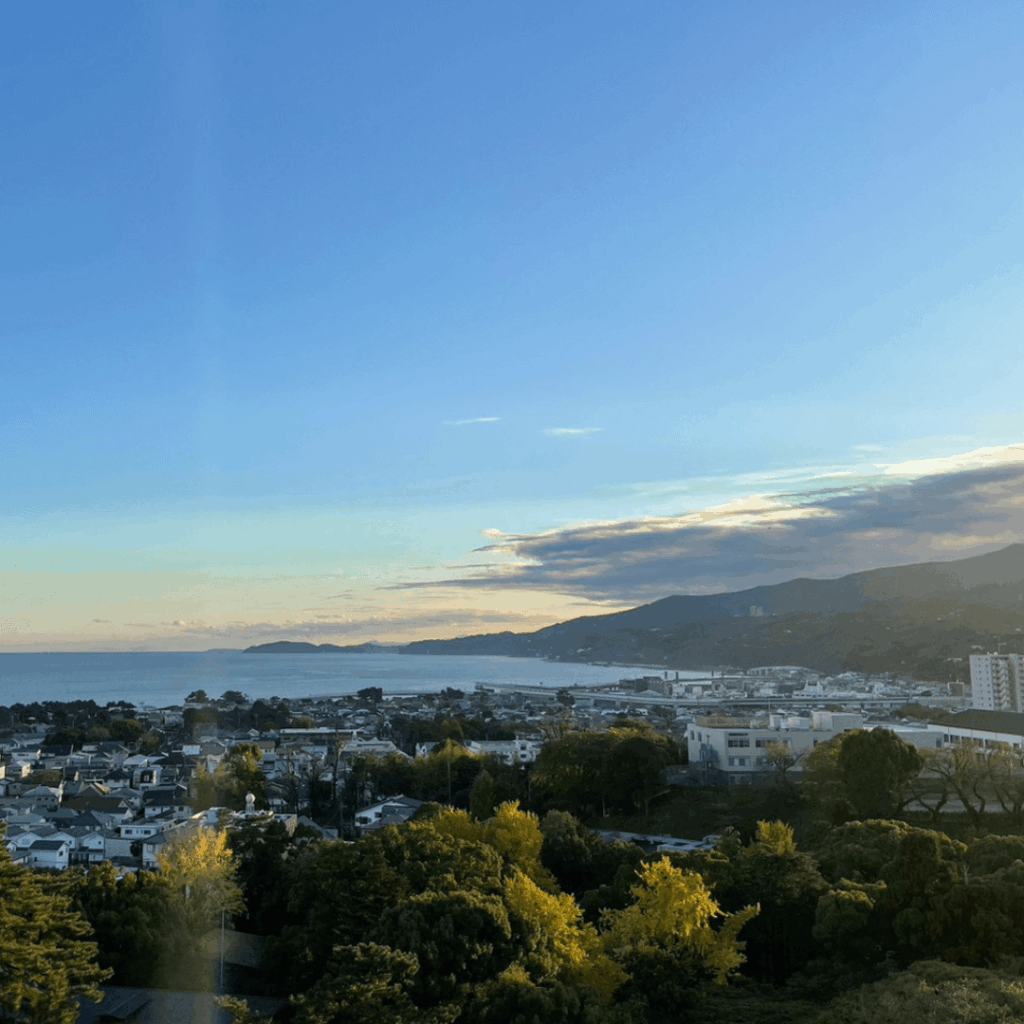

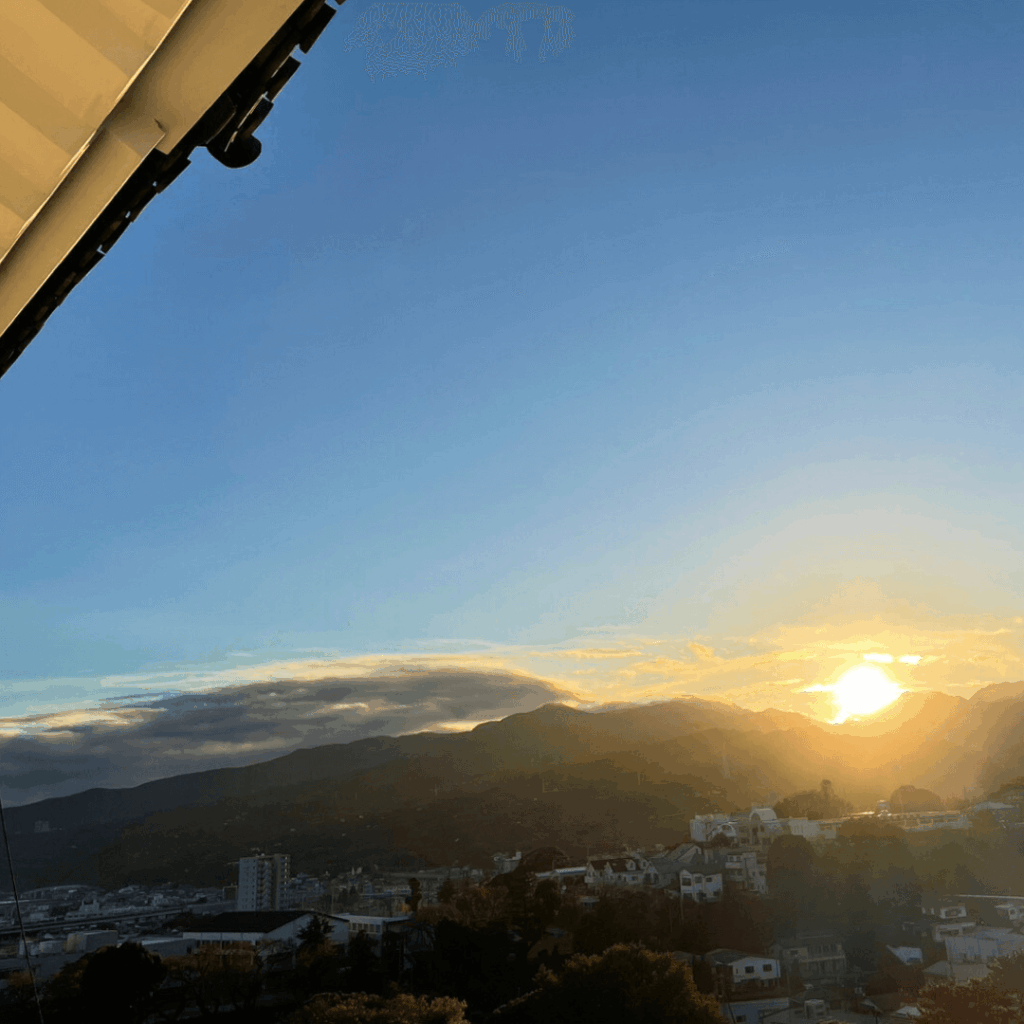

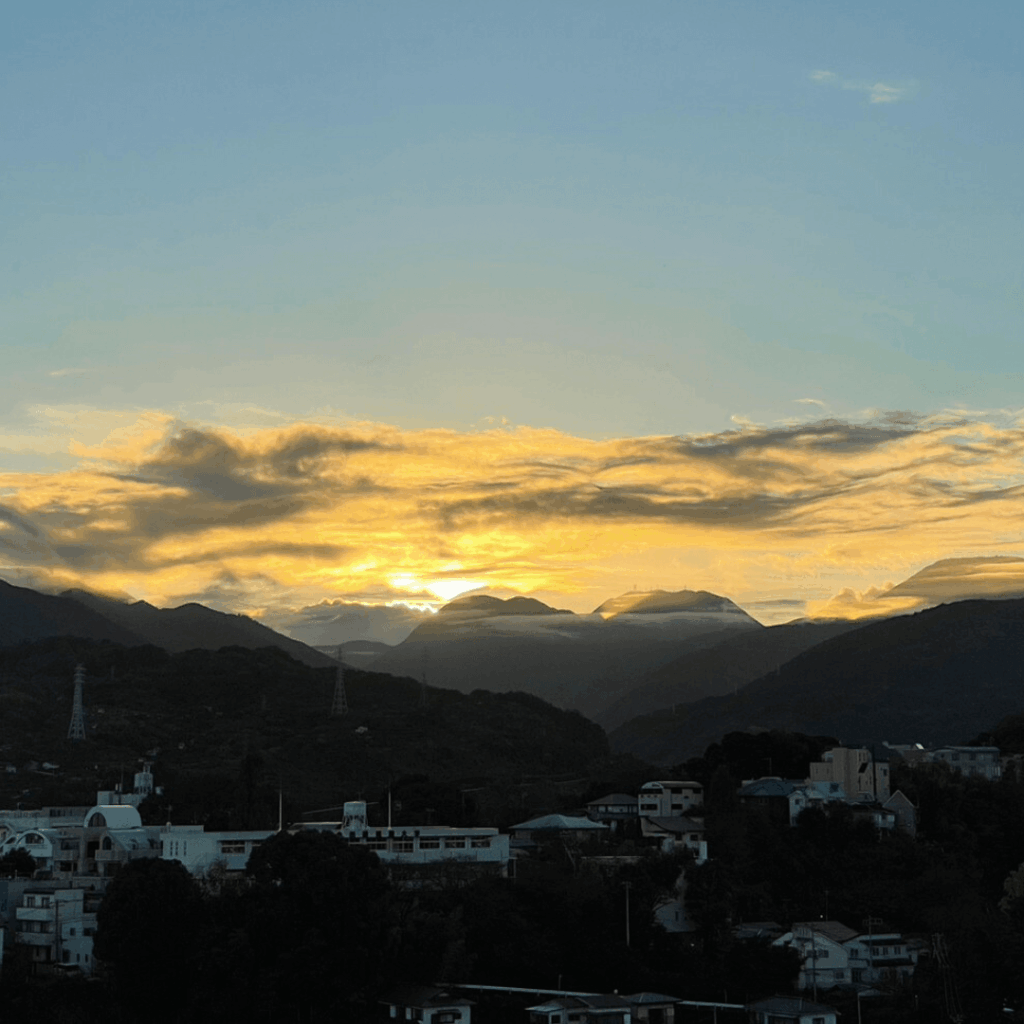

天守最上階の展望スペース

天守の最上階にある展望スペースからは、小田原の街並みや相模湾、天気が良ければ遠く富士山まで見渡すことができます。

戦国時代の武将たちもこの景色を眺めていたのだろうと思うと、なんとも感慨深いものがありますね!写真映えするスポットとしても人気があるそうです!

SAMURAI館

私は行けませんでしたが、SAMURAI館は、小田原城址公園の本丸広場にある、常盤木門の2階にあるそうです。料金は200円ですが、天守閣とセットのチケットもあるようでした。

甲冑・刀剣の展示や、プロジェクションマッピング、着付け体験など、サムライ文化や美しい鎧や刀などを様々な演出で展示しているそうです!

二の丸広場・花菖蒲園

二の丸広場は、現在は広場となっていますが、かつて江戸時代には行政の中心であった御殿などがあった「二の丸」の跡地です。二の丸は、本丸の外側を囲む防衛と支援のエリアで、重臣の屋敷、政務施設が置かれていたり、本丸への攻撃を防ぐ「バッファゾーン」の役割だったそうです。

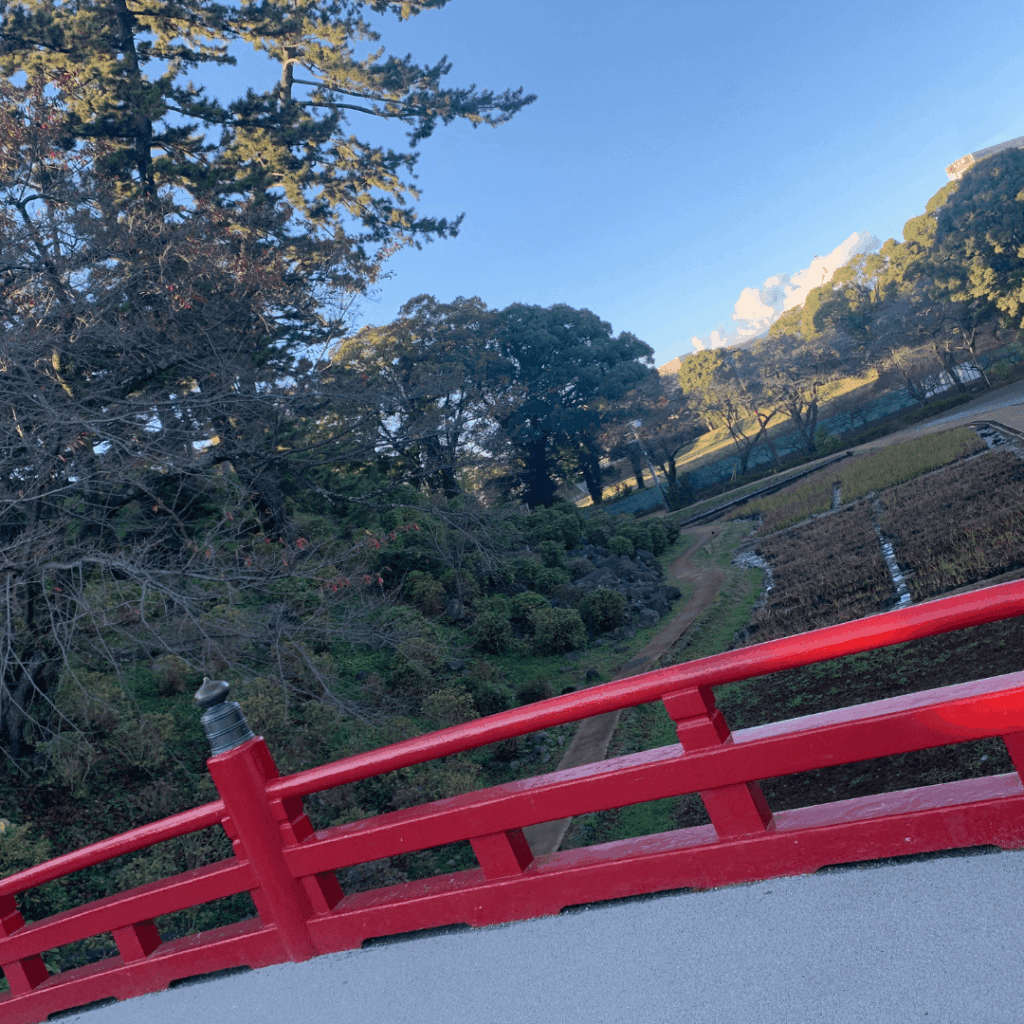

二の丸周辺は、「銅門(あかがねもん)」「花菖蒲園」「学橋」などの見どころが点在しており、歴史と自然の融合を感じられる場所です!

また、小田原城の二の丸広場の一角には、「花菖蒲園(はなしょうぶえん)」があり、毎年5月下旬〜6月中旬にかけて花菖蒲や紫陽花が見頃を迎え、花菖蒲まつり、ライトアップ、出店、ステージ演奏などのイベントが開催されてるそうです!